Auf Windkraftanlagen wirken hohe Kräfte, insbesondere Offshore-Windkraftanlagen sind hohen Spitzenwindgeschwindigkeiten ausgesetzt. Diese Belastungen betreffen neben den Rotoren auch Turm und Fundament.

In Verbindung mit dem chemisch aggressiven Umfeld des Meerwassers führen dauerhaft hohe Belastungen und häufige Lastwechsel zu Verschleißerscheinungen. An den Offshore-Windkraftanlagen sind regelmäßige Inspektionen erforderlich, um Schäden und Ausfälle zu vermeiden. Diese wurden bislang zeitaufwändig im Rahmen von Sichtkontrollen durch Taucher durchgeführt. Schwierige Wetterverhältnisse auf See und maritimer Bewuchs an den Anlagen gestalten diese Aufgabe schwierig. Zudem macht die Notwendigkeit der Anmietung geeigneter Schiffe diese Art der Inspektion kostenintensiv.

Mit Ultraschallverfahren können Fehler und Rissbildungen in metallischen Werkstoffen detektiert werden.

Auf Anregung der Baltic Taucherei- und Bergungsbetriebs Rostock GmbH hat sich das Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS in Dresden der Herausforderung gestellt, dieses Verfahren für die rauen Einsatzbedingungen an Metallfundamenten von Offshore-Windkraftanlagen fit zu machen.

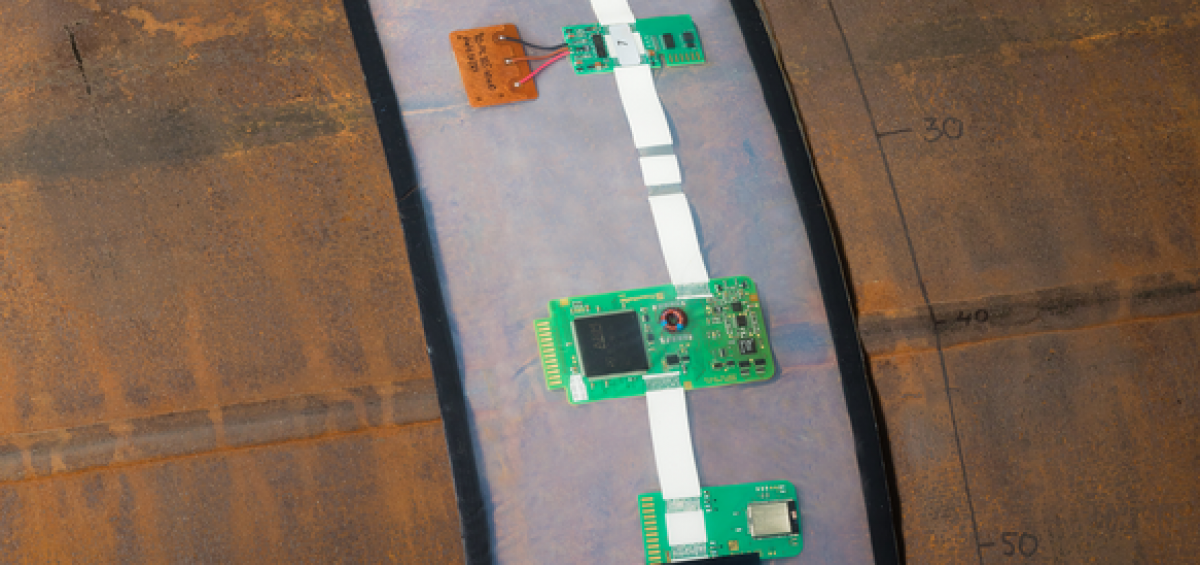

Die Lösung stellt dabei eine Manschette dar, die die Gründung umschließt. Folglich können diese Manschetten mehrere Meter lang sein. Extrem flache piezokeramische Scheibchen fungieren als Ultraschallsensoren. Diese werden einlaminiert, um sie vor eindringendem Meerwasser zu schützten. Je nach Umfang sind bis zu 30 Sensoren in die Manschette integriert. Die Sensoren wirken abwechselnd jeweils als Sensor oder Aktor. Das heißt, sie sind in der Lage, spezielle Ultraschallwellen auszusenden oder zu empfangen. Durch das Reflektionsmuster dieser Wellen im Material lassen sich Schädigungen, wie Schweißnahtrisse, erkennen. Die Datenauswertung erfolgt dann per Bildgebungsverfahren.

Die Manschette kann auch nachträglich installiert werden. Perspektivisch sollen auf diese Weise Schäden nicht mehr in Wartungsintervallen sondern in Echtzeit detektiert werden.

Die Manschette wurde im Ostsee-Windpark Baltic 1 über einen Zeitraum von 6 Monaten in 18 Metern Tiefe erfolgreich getestet.

Das Auslesen der gemessenen Daten an der Sensormanschette erfolgt durch einen ferngesteuerten Unterwasserroboter, ein so genanntes »Remote Operating Vehicle« (ROV).

Dies soll jedoch nur eine Zwischenlösung sein, ist sich Dr. Bianca Weihnacht vom Fraunhofer IKTS sicher. Ziel ist eine autarke Ganzzeitmessung, mit der sowohl die Ergebnisse als auch die benötigte Energie über weite Entfernungen kabellos direkt zum Betreiber übertragen werden können. Dafür werden noch Investoren für eine Produktentwicklung gesucht.

Einen Kommentar hinterlassen