An der TU Dresden entwickeln Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ein Biofiltersystem auf der Basis von Pilzenzymen, das kritische Chemikalien effektiv und nachhaltig aus gereinigtem Abwasser entfernt. Am Institut für Naturstofftechnik forscht die Arbeitsgruppe Enzymtechnik unter Leitung von Dr.-Ing. Anett Werner bereits seit zwei Jahren an einem biochemischen Verfahren zur Entfernung von Xenobiotika, die Flüsse und Seen belasten.

Xenobiotika, dazu gehören Hormone, Schmerzmittel, Antibiotika, aber auch Röntgenkontrastmittel oder Industrie- und Agrachemikalien, werden durch den Menschen über das Abwasser in die Stoffkreisläufe der Natur eingebracht. Aktuelle Studien zeigen, dass allein in Deutschland jährlich etwa 300 000 Tonnen Mikroschadstoffe in die Wasserkanäle gelangen. Schon in sehr geringer Konzentration haben einige dieser Stoffe nachhaltige Wirkungen auf unser Ökosystem und beeinflussen die Gewinnung von Trinkwasser negativ.

„Die bestehenden dreistufigen kommunalen Wasser- und Abwasserreinigungsanlagen sind nur teilweise in der Lage, diese Schadstoffe herauszufiltern. Selbst modernste Anlagen können keine vollständige Reinigung leisten. Manche Mikroschadstoffe wie zum Beispiel Anti-Epileptika können bisher überhaupt nicht rausgefiltert werden. Über das Wasser gelangen sie in die Umwelt und verändern Fische und alle anderen lebenden Organismen“, erläutert Projektleiterin Dr. Anett Werner das Problem: „Noch gibt es für diese Stoffe keine gesetzlichen Grenzwerte, doch das wird sich ändern müssen. Dann steht in vielen deutschen Klärwerken der Ausbau einer vierten Reinigungsstufe an. In der Schweiz ist das an vielen Stellen schon erfolgt.“

An der Technischen Universität Dresden entwickeln die Experten nun ein Verfahren, das die chemischen Verbindungen der naturfremden Rückstände aufspalten kann. Dieses Biofiltersystem funktioniert auf der Basis bestimmter Pilzenzyme. Nur Ständerpilze (Basisdiomyceten) besitzen diesen Enzym-Cocktail. Sie können ringförmige chemische Verbindungen, wie sie auch die kritischen Xenobiotika besitzen, aufspalten und schließlich zu deren Entfernung beitragen.

Projektleiterin Dr. Anett Werner erläutert das Vorgehen der Forscher: „Wir wollen ein Filtersystem entwickeln, das zumindest einen Teil der Mikroschadstoffe auf natürlichem Weg entfernt. Dabei helfen uns Pilze, deren Enzyme wie chemische Scheren arbeiten. Die Scheren zerschneiden die Ringstrukturen der Medikamente, dadurch werden sie biologisch abbaubar. Wir isolieren die Enzyme, binden sie an hochporöse metallische Werkstoffe und bauen sie in Filter am Ende der Kläranlagen ein. Sobald die Enzyme nicht mehr arbeiten, werden die Kugeln entnommen, erhitzt und mit neuen Enzymen versehen.“

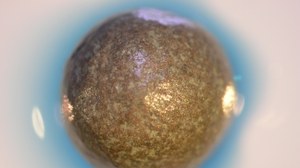

Für das eigentliche Biofiltersystem mussten die Wissenschaftler eine Technologie zur Immobilisierung (Isolation & Fixierung) der Enzyme auf hochporöse Träger konstruieren. Als Trägermaterial wurden verschiedene Materialien erfolgreich getestet: metallische Hohlkugeln aus einem Sintermaterial, die kaum 4 Millimeter groß sind, Metallschäume, Membranen und Luffa-Schwämme – ein Naturmaterial, das als Naturstoff reichlich und günstig verfügbar ist und nach der Nutzung im Filter auch noch biologisch abgebaut werden kann. Die Fixierung auf einem Träger ist wichtig, damit die Enzyme in einem Filtersystem an Ort und Stelle arbeiten können.

Bisherige Laborversuche haben gezeigt, dass die Enzyme auf metallischen Hohlkugeln selbst nach acht Wochen noch aktiv sind. Dieser Zeitraum soll weiter optimiert werden. In einer Biofilteranlage müsste das Wasser etwa 2 bis 8 Stunden verweilen bis die kritischen Substanzen abgebaut sind. Zudem konnten die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nachweisen, dass sich 15 Substanzen mithilfe der Pilzenzyme auf natürlichem Weg aus dem Wasser entfernen lassen – darunter Antibiotika, Schmerzmittel, Blutdrucksenker, Entwässerungsmittel und ein Anti-Epileptikum, für das es bisher keine praktikable technische Lösung gab. Damit entwickeln die Bioverfahrenstechniker an der TU Dresden einen wesentlichen Baustein für eine nachhaltige Wassernutzung.

In Kürze wird das Biofiltersystem unter Realbedingungen getestet. Zukünftig soll das Verfahren auch für weitere Xenobiotika, verschiedene Antibiotika und Pestizide optimiert werden.

im Projekt XenoKat arbeiten unter Federführung des TUD-Instituts für Naturstofftechnik die ASA Spezialenzyme GmbH, die BfG Bundesanstalt für Gewässerkunde sowie das CIMTT Zentrum für Produktionstechnik und Organisation an der TU Dresden zusammen. Das Gesamtprojekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.

Autor: Dr.-Ing. Anett Werner, TU Dresden, Institut für Naturstofftechnik

Einen Kommentar hinterlassen