Die Nanotechnologie erobert derzeit nahezu alle Industriezweige, denn mit Nanopartikeln lassen sich Eigenschaften von Produkten gezielt beeinflussen und verändern. In Fassadenfarbe sorgen sie dafür, dass die Oberflächen Schmutz abweisen, in Autoreifen für weniger Abrieb und bessere Haftung, in Sprays und Textilien wirken sie antibakteriell. Und das sind nur einige Beispiele für die vielfältigen Anwendungsbereiche von Nanopartikeln in Alltagsprodukten.

Andererseits sind Nanopartikel gesundheitlich bedenklich: Sie können eingeatmet und verschluckt werden oder über die Haut in den Körper gelangen. Während gesunde Haut für Nanopartikel offenbar eine gewisse Barriere darstellt, können sie wunde oder verletzte Haut sehr einfach durchdringen. Bei Hautkontamination droht außerdem stets Hand-Mund Kontakt und damit eine orale Aufnahme. Die Vielzahl ihrer Stoffe und Größen macht die Untersuchung der konkreten Gefahr von Nanopartikeln für den Körper zu einem weiten, noch nicht hinreichend untersuchten Forschungsfeld. Vorsicht ist insbesondere für die Mitarbeiter in Laboratorien und Betrieben geboten, die in offenen Prozessen mit Nanopartikeln arbeiten. Gezielte Nachsorgemöglichkeiten für den Fall einer Nanopartikelkontamination gibt es noch nicht.

Auf dieses Problem sind Jonas Schubert und Max Schnepf vom Dresdner Leibniz-Institut für Polymerforschung IPF aufmerksam geworden. Trotz Schutzausrüstung bekam eine wissenschaftliche Mitarbeiterin Nanopartikel auf die Haut. Erfolglos versuchte sie zunächst, die Partikel mit klarem Wasser abzuwaschen. Seife steigert zwar den Reinigungsgrad, zugleich verringert sie aber die Barrierefunktion der Haut und sollte deshalb bei Kontaminationen mit Gefahrgut nicht verwendet werden. Nachdem das Abwaschen nicht gelang, fragte sie bei Durchgangsärzten und dem Giftnotruf um Hilfe. Niemand wusste eine befriedigende Antwort. Diese eindrückliche Situation weckte den Ehrgeiz der beiden Chemiker. Neben ihrer Promotion begannen sie, an einer Lösung zu arbeiten.

Ihre Idee war es, eine Umgebung auf der Haut zu schaffen, die die Partikel besser bindet als die Haut. Hierzu untersuchten die beiden Wissenschaftler vorrangig Stoffe, die aufgrund ihrer hohen spezifischen Oberfläche und ihrer Ladung in der Lage sind, Nanopartikel zu binden. Über 60 in der Kosmetikindustrie zugelassene, hautverträgliche Stoffe wurden auf der Suche nach einem geeigneten Stoffgemisch untersucht. Besonders wichtig war dabei, dass die Stoffe die natürliche Hautbarriere nicht stören.

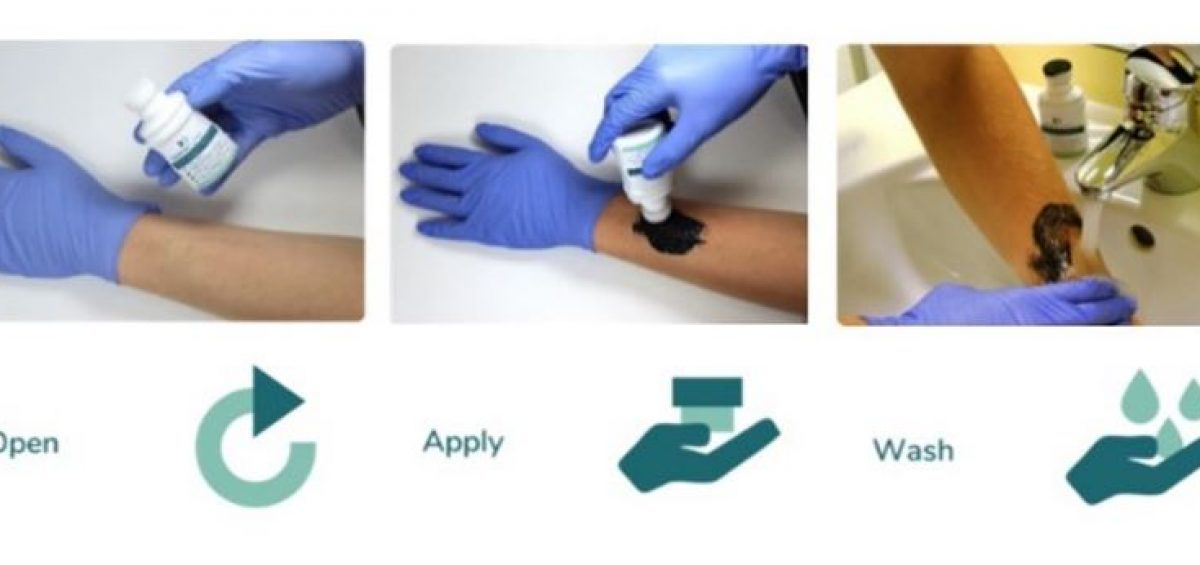

Nach mehr als 18 Monaten Entwicklungszeit war eine passende Rezeptur gefunden. Das Ergebnis ist ein schwarzes Gel, das auf die Haut aufgetragen wird. Es besteht maßgeblich aus Aktivkohle, Schichtsilikaten, wasserlöslichen Kunststoffen und Wasser und es bindet die Nanoteilchen, die dann einfach zusammen mit Wasser abgespült werden können. Das Gel entfernt nachweislich mehr als 99 % der Nanopartikel. Ohne das Gel, nur mit Wasser, können lediglich ca. 5% der Kontamination entfernt werden.

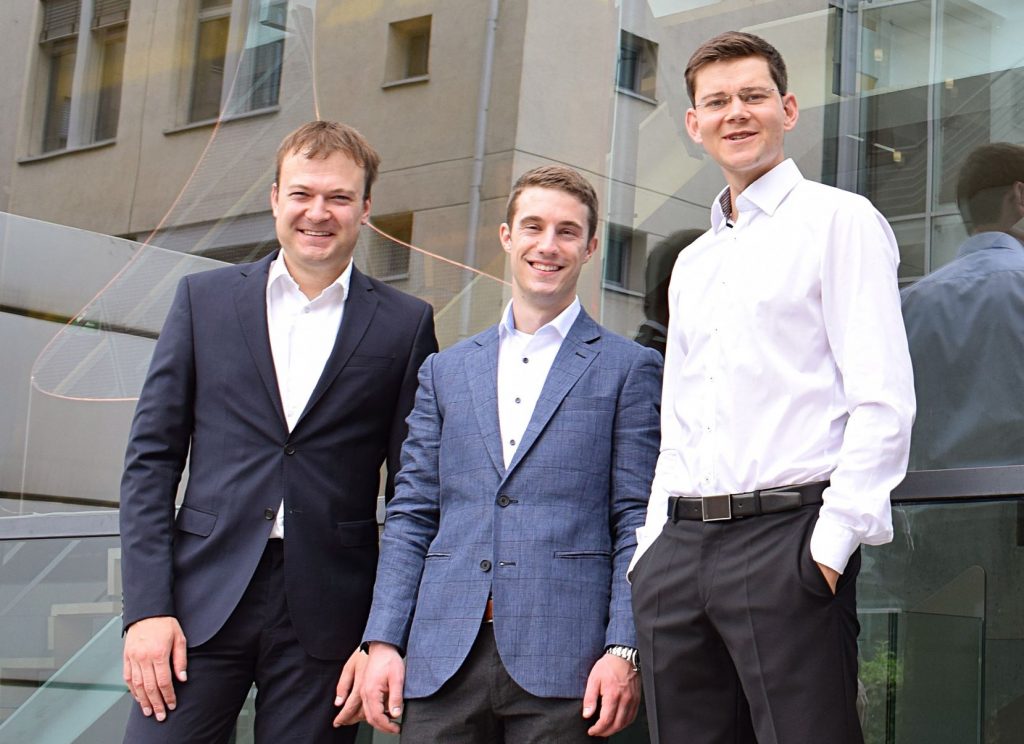

Das Entwicklerteam hat die Rezeptur patentrechtlich schützen lassen und mit Felix Klee vom Universitätsklinikum der TU Dresden einen Betriebswirtschaftler engagiert. Gemeinsam baut das Trio nun mit Hilfe eines Exists-Gründerstipendiums das Unternehmen DermaPurge auf.

Das Gel soll im Januar 2021 unter dem Namen NANEX auf den Markt kommen. Es leistet einen maßgeblichen Beitrag zur Steigerung des Arbeits- und Unfallschutzes in Laboren und Unternehmen der Nanotechnologie.

Das Unternehmen DermaPurge will zu einem Anbieter von weiteren Mitteln zur Hautdekontamination werden. Gesucht werden Unternehmen oder Laboratorien, die mit Nanopartikeln oder anderen Gefahrstoffen arbeiten, für die es noch keine Produkte zur effektiven Hautreinigung gibt. Hier steht das Entwicklerteam gerne für Neu- oder Weiterentwicklungen zur Verfügung. www.dermapurge.com

Einen Kommentar hinterlassen