Drei internationale Doktoranden der TU Dresden haben neue Reifengummis entwickelt, die einen entscheidenen Beitrag zum autonomen Fahren leisten. So können Reifen als Sensoren funktionieren, nach einer Panne von selbst wieder zusammenwachsen und sich den Umgebungsbedingungen anpassen.

Autor: Katja Lesser, TU Dresden, Fakultät Maschinenwesen

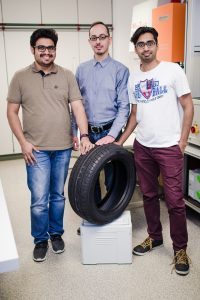

Der wissenschaftliche Nachwuchs hat die Expertise, wenn es um den Reifen der Zukunft geht. Im Bild v.l.n.r. die Nachwuchswissenschaftler Eshwaran Subramani Bhagavatheswaran, Aladdin Sallat sowie Tamil Selva Natarajan mit dem Produkt ihrer Forschung. Foto: IPF Dresden

Nasse Straßen, starker Regen und dann noch Schlaglöcher: Autonomes Fahren braucht ständige Kontrolle und eine laufende Verbindung zur Straße mit ihren unterschiedlichen Bedingungen und Unwägbarkeiten. Drei Nachwuchswissenschaftler der TU Dresden haben sich dafür das Potential von Reifen näher angeschaut und sie als wichtigen Teil künftiger Mobilität erforscht. In ihren Doktorarbeiten haben sie Technologien und Prozesse entwickelt, die die Produktion sogenannter intelligenter Reifen ermöglichen:

Reifen, die als Sensoren funktionieren. Über die Reifen wird der Fahrzustand des Autos erfasst und an den Bordcomputer übermittelt. Damit können Informationen zum Zustand der Straße, das Wetter sowie Kräfte und Drücke, die während der Fahrt auf den Reifen wirken, in Echtzeit analysiert und darauf reagiert werden. Der Reifen wird so in die Digitalisierung des gesamten Fahrzeugs integriert.

Eshwaran Subramani Bhagavatheswaran, indischer Doktorand an der TU Dresden, hat einen Gummi entwickelt, der selbst als Sensor funktioniert. Das ist weltweit einmalig. Dafür hat er den Gummi mit winzigen Mengen an hochleitfähigen Kohlenstoffnanopartikeln versehen und den Zusammenhang zwischen elektrischen und mechanischen Eigenschaften detailliert untersucht. Sobald der rollende oder bremsende Reifen belastet wird, können aus den elektrischen Signalen Rückschlüsse auf Fahrzustand und Umgebungsbedingungen gezogen werden. Der Bordcomputer soll darufhin eine Anpassung des Fahrzustandes vornehmen können.

Die Idee, Sensoren in die Reifen zu integrieren ist nicht neu. Bisherige Ansätze bringen die Technik jedoch als zusätzliche Komponente aus Nicht-Gummimaterialien in die Reifen ein. Das führt zu Fehlstellen im Reifen, die zu Schädigungen führen können.

Reifengummis sollen bei einer Panne selbst zusammenwachsen

Ein Reifen besteht immer aus netzartig angeordnetem Gummi, den sogenannten Polymernetzwerken. Bereits 2015 erregten Dresdner Wissenschaftler weltweite Aufmerksamkeit als sie nachweisen konnten, dass sich ein chemisch modifiziertes Gummi-Netz nach Schädigungen immer wieder neu vernetzt und so bestehende Risse oder Löcher verschließt. Erst jetzt ist es dem syrisch-stämmigen TU-Doktoranden Aladdin Sallat gelungen, der Marktreife von selbstheilendem Gummi wirklich nahe zu kommen.

Reifen haben zwischen dem Gummi-Netz bestimmte Füllstoffe (z. B. Silica), die den Reifen verstärken. Die aktuellen Forschungsarbeiten von Aladdin Sallat haben die Selbstheilungseffekte nun auch für bestimmte Gummi-Netze mit modifizierten Füllstoffen nachgewiesen und sind damit der eigentlichen Anwendung einen riesen Schritt nähergekommen. Die Reifengummis der Zukunft würden dadurch weniger verschleißen und zur Reduzierung der CO2-Emmissionen und des Abriebstaubes beitragen.

Reifen, die sich den Umgebungsbedingungen anpassen

Dabei haben sich die Wissenschaftler von der Seegurke inspirieren lassen, die zunächst weich ist, sich aber bei der Berührung versteift. Adaptive Reifen können durch speziell modifizierte Füllstoffe bei Nässe härter werden und damit z.B. vor Aquaplaning schützen. Bei Wärmezufuhr werden die Reifen wieder weich. Möglich wird das durch bestimmte Polymere zusammen mit dem Füllstoff Kalziumsulfat, der so modifiziert wurde, dass er Wasser aufnehmen und seine Struktur dann in eine zehnmal steifere nanokritalline Form ändern kann.

Die weltweit patentierte Entwicklung des indischen Doktoranden Tamil Selvan Natarajan ist für verschiedene Anwendungen bei Reifen und Scheibenwischern geeignet.

„Der Reifen ist das verkannteste Hochleistungsprodukt unserer Gesellschaft, weil Änderungen nicht sichtbar sind. Gegenwärtig forschen etwa fünf- bis siebentausend Personen weltweit am Thema Reifen und versuchen ihn zukunftsfähig zu machen. Intelligente Reifen können Unfälle verhindern und das autonome Fahren entscheidend voranbringen. Unser Ziel ist es, Forschungsergebnisse zu produzieren, die mit herkömmlichen Misch- und Verarbeitungsmethoden auskommen, so dass intelligente Reifengummis nicht nur im Labor, sondern auch mit bestehender industrieller Technik hergestellt werden können“, erläutert Prof. Gert Heinrich, Seniorprofessor für Polymerwerkstoffe an der TU Dresden und am Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V.

Einen Kommentar hinterlassen